三代歌川豊国(初代国貞、1786-1864)と歌川国芳(1797-1861)は、広重と共に「歌川派三羽烏」と称され、江戸末期の浮世絵界を大いにけん引した絵師です。二人は初代歌川豊国を師とする兄弟弟子でしたが、三代豊国は歌舞伎役者を緻密に写した役者絵を、国芳は大胆な構図と躍動感のある身体表現が魅力の武者絵を得意とし、それぞれの分野で活躍しました。

本展では、嘉永5年(1852)に刊行された三代豊国「木曽六十九駅」と国芳「木曽街道六十九次之内」を同時に公開します。両シリーズとも、説話や小説、歌舞伎演目などの登場人物を画面の主役としており、各宿場と人物のつながりを読み解く楽しさがあります。また、その多彩な内容からは、庶民間で共有されていた豊かな文化を垣間見ることができます。浮世絵を通して、江戸っ子たちを魅了し続けた江戸時代のエンターテインメントをご紹介します。

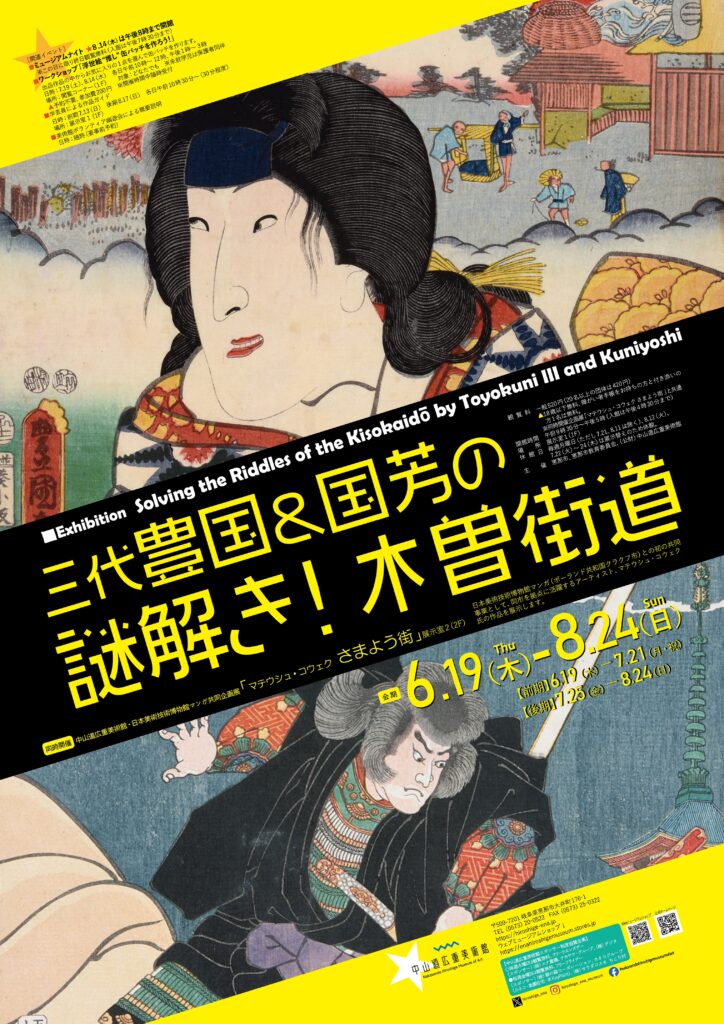

- チラシ

- 作品リスト【前期】

- 作品リスト【後期】

- 学芸員による作品解説 ※恵那市公式YouTube

| 会 期 | 2025年6月19日(木曜日)から8月24日(日曜日) 【前期】6月19日(木曜日)から7月21日(月曜日・祝日) 【後期】7月25日(金曜日)から8月24日(日曜日) ※前・後期で全点展示替えいたします |

| 休館日 | 毎週月曜日(ただし7月21日、8月11日はのぞく)、8月12日(火曜日)、展示替え期間(7月22日(火)から24日(木)) |

| 場 所 | 展示室1(1階) |

| 開館時間 | 午前9時30分から午後5時(入館は午後4時30分まで) ※8月14日(木曜日)は恵那納涼夏祭りに合わせ午後8時まで開館 |

| 観覧料 | 一般520円(420円) ※( )内は20名以上の団体料金 ▲中山道広重美術館・日本美術技術博物館マンガ共同企画展 「マテウシュ・コウェク さまよう街」と共通 ▲18歳以下無料 ▲障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名まで無料 ▲毎週水曜日はフリーウエンズデー(観覧無料) ▲毎週金曜日はフリーフライデー(観覧無料) |

| 関連イベント | ■学芸員による作品ガイド 日時:【前期】7月13日(日曜日) 【後期】8月17日(日曜日) 各日午前10時30分から(30分程度) 場所:展示室1(1階) ■ミュージアムナイト 恵那駅周辺で開催される恵那納涼夏祭りに合わせ終日観覧無料、午後 8時まで開館します。 日時:8月14日(木曜日) ※入館は午後7時30分まで ■ワークショップ「浮世絵“推し”缶バッチを作ろう!」 本展に出品される作品の中からお気に入りの作品を選んで缶バッチにします。 日時:7月19日(土曜日)、8月14日(木曜日) 午前10時~12時、午後1時~3時 ※時間中随時受付 場所:閲覧コーナー(1F) 対象:どなたでも ※未就学児は保護者同伴 参加費:200円 ■美術館ボランティア幽遊会による概要説明 日時:随時(要事前予約) |

あなたはいくつ解ける? 謎解きを楽しむ街道物

三代歌川豊国の「木曽六十九駅」と歌川国芳の「木曽街道六十九次之内」は、いずれも中山道の宿場名やその地の名物、名跡にちなんだダジャレや説話、小説、歌舞伎演目などを主題としています。本展では、一部の作品に「なぞ解きキーワード」を掲示。江戸っ子と同じように、モティーフと宿場のつながりを読み解く「謎解き」を楽しんでいただけます。

次郎」[前期出品]当館蔵

板橋宿と蕨宿の間を流れる戸田川から、曲亭馬琴作の長

編小説「南総里見八犬伝」に登場する神宮川での場面を

導く。八犬士・犬塚信乃はその川で妖刀村雨丸を奪われ

る。画面中央には、村雨丸を持ち去った網干左母次郎に

扮する3代目嵐吉三郎が描かれる。

[後期出品]当館蔵(田中コレクション)

平景清はその勇猛さから「悪七兵衛景清」とも称された

勇将。景清を主題とした能の他、歌舞伎演目にも多数上

演されている。本図は、頼朝の命を狙い、東大寺に潜入

した景清を描く。宿場名と大仏の「身(の)丈」に掛け

ている。

江戸っ子たちの心を掴んだ江戸のエンターテインメントに注目

町人文化が花開いた江戸時代には、庶民が身近に親しめる娯楽が発展しました。その筆頭に挙げられる歌舞伎は、歴史的な事件から時事的な話題まで、さまざまな題材を基にした演目で庶民を大いに楽しませました。さらに、出版流通の発達により、庶民が手軽に文学に触れられるようになり、山東京伝や曲亭馬琴など多くのベストセラー作家が生まれました。彼らの作品は、芝居に翻案されたり浮世絵に描かれたりすることで、より多くの人々に浸透したのです。

女月尼」[前期出品]当館蔵(田中コレクション)

山東京伝作『善知安方忠義伝』に登場する平将門の娘、

女月尼(後の滝夜叉姫)。父の仇を討つため妖術を得よ

うと山で修業をしている。女月尼が履いている歯の高い

下駄を「足駄(あしだ)」といい、宿場名と語呂合わせ

になっている。

御前」[後期出品]当館蔵

常磐御前は、牛若丸(後の源義経)の母。常磐御前の物

語は江戸時代に浄瑠璃や歌舞伎演目を通して親しまれた。

今須宿に常磐塚があったことから描かれた。中央には、

常磐御前に扮する5代目瀬川菊之丞が描かれる。