封建社会において、主君に尽くし親に孝行する「忠孝」の精神は、武士にとって果たすべき義務であり、それを全うすることが美徳とされました。江戸時代には、この精神が戯曲や出版物を通じて庶民の間にも広く浸透し、当時の娯楽文化に大きな影響を与えました。忠義や孝行を描いた物語は庶民の共感を呼び、人々に親しまれました。

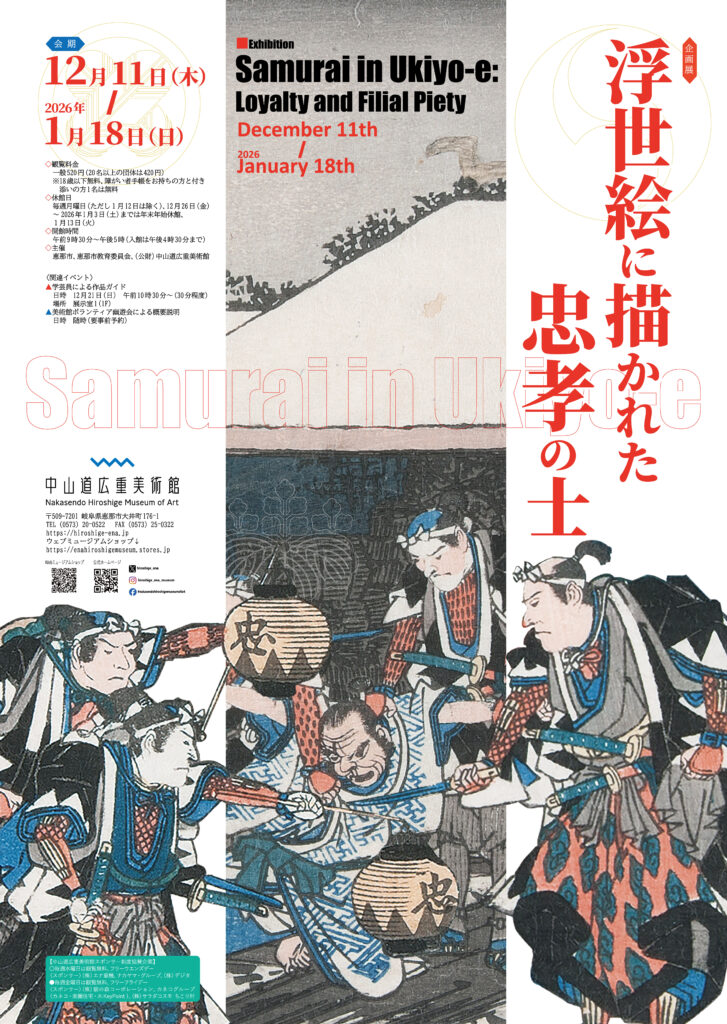

本展では、江戸時代に主君や親に義を尽くす人物を題材にした戯曲として庶民の心を強くとらえた「忠臣蔵」や「曽我物語」などを主題とした浮世絵をご覧いただきます。

- チラシ

- 作品リスト

- 学芸員による作品解説 ※恵那市公式YouTube

| 会 期 | 2025年12月11日(木曜日)から2026年1月18日(日曜日) |

| 休館日 | 毎週月曜日(ただし1月12日は除く)、12月26日(金曜日)から1月3日(土曜日)まで年末年始休館、1月13日(火曜日) |

| 場 所 | 展示室1(1階) |

| 開館時間 | 午前9時30分から午後5時(入館は午後4時30分まで) |

| 観覧料 | 一般520円(420円) ※( )内は20名以上の団体料金 ▲18歳以下無料 ▲障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名まで無料 ▲毎週水曜日はフリーウエンズデー(観覧無料) ▲毎週金曜日はフリーフライデー(観覧無料) |

| 関連イベント | ■学芸員による作品ガイド 日時:12月21日(日曜日)午前10時30分から(30分程度) 場所:展示室1(1階) ■美術館ボランティア幽遊会による概要説明 日時:随時(要事前予約) |

戯曲になった敵討物―史実と創作

江戸時代、武士の忠義や子の孝行といった「忠孝」の精神を描いた敵討物は、庶民の関心を集め、数多くの戯曲が生まれました。中でも、無念の死を遂げた主君のために47人の義士が仇を討つまでを描いた「仮名手本忠臣蔵」などの忠臣蔵物と、暗殺された父の仇を討つために若き曽我兄弟が奮闘する「寿曽我対面」をはじめとする曽我物は、その代表格といえます。いずれも史実を下敷きにしながら創作を加え、忠孝の精神を体現する理想像が巧みに演出されています。

(田中コレクション)

(田中コレクション)

名作“忠臣蔵”を深掘り

歌舞伎演目として根強い人気がある忠臣蔵。しかし、近年では年末の風物詩としてテレビドラマやニュースで取り上げられる機会が減り、「忠臣蔵」という言葉になじみのない人も増えつつあります。本展では、モデルとなった赤穂事件をはじめ、登場人物、物語のあらすじを総復習。忠臣蔵の背景や魅力に触れながら、改めてその奥深さをご堪能ください。